搜尋

收納知識|瓶瓶罐罐的收納方法

生活中總有些小地方造成我們困擾,比方說桌子上永遠清不完的瓶罐,該如何有效整理呢?可以參考我們整聊師如何說!

讀畢需時 2 分鐘

案例分享|系統性收納,告別雜亂窩

想要有個空間專屬於自己,可以存放我珍愛的物品。

讀畢需時 2 分鐘

《Blair專欄》 跟49樣東西說再見 ◊ 11課本與筆記

(如果在丟筆記跟捨不得之間拉扯,可以留下最有代表性的,因為有時候我們留的不是上面的文字或知識,而是心血跟回憶。) 跟49樣東西說再見,每週和你分享一個被我丟掉的東西,說說它的故事,還有斷捨離的過程。 你喜歡學習,所以房間內有許多過去的書籍、課本、講義嗎?...

讀畢需時 3 分鐘

收納知識|儲藏與收納的差別在哪裡?

大家有沒有一種經驗,新買來的、新裝潢好的屋子。 一開始都很漂亮,但怎麼幾個月、半年過後,好像清爽的感覺開始不復見,開始有些失控了。其實呢,可能就是你沒有意識到「儲藏」的觀念喔! 另外一點,「儲藏」和「收納」其實是有差異的兩種觀念喔。 區分的方法就是使用的頻率和場景的對應。...

讀畢需時 2 分鐘

案例分享|倉庫大翻身!給孩子的專屬小天地

三代同堂的家庭在亞洲社會特別常見。因為組成複雜、人口多,常常因為沒有打理家務的總指揮,加上多年累積的雜物便堆滿屋子,使得第三代孩子的活動空間只好在夾縫中求生存。

讀畢需時 2 分鐘

《Blair專欄》 跟49樣東西說再見 ◊ 10信用卡

(理財,要從整理開始!在清完不需要的戶頭後,來清理多餘的,或是默默消耗你金錢的信用卡吧。) 跟49樣東西說再見,每週和你分享一個被我丟掉的東西,說說它的故事,還有斷捨離的過程。 如同銀行帳戶,我整理信用卡的方式不是通通不要用,而是跟不需要、不適合的說再見。...

讀畢需時 3 分鐘

收納知識|簡報的原理,居然跟收納一樣!

上週末,居家整聊師們參加了全台最大的創業家路演巔峰對決。在兩天一夜的PitchCamp中,將豐富的簡報、演講課程所學,運用在 6 分鐘的 Pitch 上,告訴現場的 600 位聽眾 ,「居家整聊室」到底在做什麼? 過程中,我們發現一個「好的Pitch」 —— ...

讀畢需時 5 分鐘

案例分享|家人的愛堆成了滿屋子雜亂

我們看到很多客戶堆積物品並不是因為他們特別懶惰,而是擁有太多的物品。

這是許多人在整理時遇到的問題,來看看整聊師如何解決!

讀畢需時 2 分鐘

案例分享| 淨捨惜,找回封閉的情感!

捨棄不再被使用的物品,重新展開自己的人生,也開始一段新的戀情!

挫折是人生必經的事,適時丟棄不必要的物品、整理出乾淨的家、也整理出乾淨的自己。

讀畢需時 2 分鐘

《Blair專欄》 跟49樣東西說再見 ◊ 09銀行帳戶

(理財,也要從整理開始!先清理「金錢通道」上多餘的東西,再去投資理財也不遲。) 跟49樣東西說再見,每週和你分享一個被我丟掉的東西,說說它的故事,還有斷捨離的過程。 相信很多人都是這樣,幾乎每做一份工作,就需要為了薪轉開個戶頭。久而久之,存摺都有好幾本了,但真正有在往來的還...

讀畢需時 3 分鐘

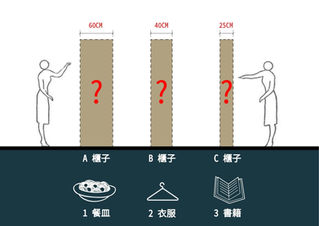

收納知識|櫃子各種深度,一次掌握住!

還在煩惱櫃子的使用效率不彰嗎?也許你是錯估了櫃子的深度!

讀畢需時 2 分鐘

《Nelly專欄》尋美日常:鍋具--練習不過度擁有

我是在成為母親後,才開始學會下廚做菜的。算了算時間,我的「煮婦」資歷已經超過14年了。 我的家庭成員有四位,現在生活主要是準備晚餐,我的做菜模式常常是三菜一湯,偶爾假日中午煮湯麵,水餃等。 照片裡有7個鍋具,陪伴著我平日裡的下廚工作,讓我來介紹這幾個夥伴吧。從上方左邊開始,...

讀畢需時 2 分鐘

《Blair專欄》 跟49樣東西說再見 ◊ 08健身房會員

(整理過程中,得面對一連串的決策,並在每一個決策中,更了解自己,更增強自己的決策力。) 跟49樣東西說再見,每週和你分享一個被我丟掉的東西,說說它的故事,還有斷捨離的過程。 身為整聊師,我常常收到客戶提問,希望我可以幫他們做決定。前幾天,就有一位客戶問我,以她的生活型態,到...

讀畢需時 3 分鐘

收納知識|三個觀點告訴你,為何人類普遍這麼討厭丟東西?

“Old thing” by Kim MyoungSung is licensed under CC BY 2.0 心理學觀點: 丟東西本來就違反人性,人類多「厭惡損失」! 是不是受夠了每次整理房間時,好不容易決定要丟的東西…最後都跑到其他家人的房間呢?今天想用一些不同觀...

讀畢需時 4 分鐘